Neologism

专家新语凌玉光:中国文化遗产大会《诸子说》02期

———城市更新及文物保护

2024年11月16日星期六授权“国亶德”发表

凌玉光教授(教授级高级工程师)祖籍安徽黄山(徽州)

北京师范大学在职管理哲学博士

重庆中国三峡博物馆文物保护专家

重庆人文科技学院教授

太原理工大学建筑学专业硕士研究生导师

重庆市住房和城乡建设研究会常务理事、专家

重庆市住建委村镇建设、历史建筑修复建设专家咨询委员会专家

重庆市土木建筑学会专家库专家

重庆市城市规划学会历史文化名城保护学术委员会委员

中国政府采购评审专家

中国民间艺术家协会会员

中国建筑与园林艺术委员会常务理事、专家

中国民族建筑研究会智库专家、村镇保护振兴专委会委员

中国建筑学会会员

中国建筑科学研究院有限公司重庆分院专家顾问

中国古迹遗址保护协会会员

中国会馆建筑遗产保护研究中心特聘研究员

世界华人建筑师协会建筑遗产保护利用学术委员会委员

何建章: 凌教授好!您在文物古建行业从事这么多年,是重庆市住建委村镇建设及历史建筑修复专家库专家,也是重庆市土木学会专家库中城市更新(历史建筑保护)的专家,您认为当代城市更新应该怎么做才能符合现代人们的生活需要?

凌玉光:城市更新是当代改善城市人居环境的重要举措,也是一个复杂的系统工程,需要综合考量城市的历史文化、生态环境、社会需求等多个方面。在这个过程中,我们需要打破传统界限,勇于创新,发掘和提升既有城市资源的价值。所以我在成都美协与中国建筑科学院重庆分院组织的成渝经济圈城市更新发展论坛上,提出城市更新不但要对城市“有形”的更新,还要注重“无形”的更新。“有形”就不讲了, “无形”更新指的是在城市更新过程中,那些不易被直接观察到的变化和改进,这些变化可能涉及到城市的功能、产业结构、公共服务设施等方面的提升和完善,而不是仅仅局限于物理空间的改造,还应包括民风、民俗、非物质文化遗产保护传承等内容。

当代城市更新不仅要关注城市的外观和功能,更应注重居民的生活质量和幸福感。通过可持续性发展、数字化技术应用、社区参与、提升功能性和适应性、保护文化遗产以及提升公共服务水平,打造宜居、韧性、智慧的城市。只有这样才可以使城市更新、更好地符合现代人们的生活需要。

何建章:现在很多地方在城市更新和旧城改造中等项目中都在大量建设仿古街、仿古建筑群,建设者认为在传承和创新中国传统文化,从您的专业角度对此有何评价?

凌玉光:谈论此话题我就有些气愤,很多地方主管领导不知道自身优秀地域文化的保护与传承,盲目跟风,永做“老二”的仿建,不但破坏了自己的既有优秀传统文化,而且又仿建一些莫名其妙的、毫无建筑文化可言的建筑,我定义为“没有文化的建筑垃圾”,不知建筑形制、风貌协调、体量、环境、文化传承等等,实为憾事!不仅费钱、费力还不讨好。我接触的好几个案例,不乏有在重要的风景区或国家级历史文化名镇、民村、历史文化街区之中,从策划、定位到设计、施工及运营,简直是胡搞、乱搞!最后变成一堆建筑垃圾摆在那里,没有发挥其应有的相应价值。如一中国传统村落的保护与发展利用项目中,政府有专项资金,但实施时把原有的传统建筑拆毁殆尽,然后仿建一片所谓的传统建筑来保护了“传统村落”,而传统村落的核心价值、原有传统建筑及原始环境信息等都不见了,这就是保护了传统村落并发展且利用了?难道这就是“创新性”保护传统村落与利用?案例二,在一国家级历史文化名镇入口处,建设了一大片仿古建筑群,所谓的风貌协调性的配套建筑,其建筑不伦不类,更有甚者在古镇周边环境建造“泊来之庞然大物”,色彩、体量、造型等都与古镇格格不入!真无法想象是怎么过的规划设计?仿古建筑群且至今冷冷清清没有利用起来,类似案例还有不少,不一一赘述了。

所以,如果真要在某些地段建设仿古建筑群,一定要注重整体大环境的协调,建筑地域特色要充分展现。应当有效融入传统建筑元素,以满足现代生活的物质与精神需求,同时保持建筑的文化特色和地域特征并应考虑到可持续发展的需要。

何建章:抛开城市更新的局部概念,您从现在的文物保护行业中存在的突出问题来看,您觉得文物保护行业应该怎么样做才更有利于文物的保护和利用?

凌玉光:以我从事文物保护(不可移动文物角度,以下内容皆为此角度)三十余年的勘察设计、施工的工作经验来分析认为,文物保护工作一定要改革、创新,以符合新时代的发展需要,那就是“文物保护工程勘察设计、施工、研究一体化”,杜绝文物保护工程所谓工程招投标方式,更不能最低价评标法来介入!首先,文物是不可再生的,信息破坏了就永远没有了,这是祖先留给我们的珍贵的文化遗产,我们没有理由去亵渎她、破坏她,因此,我们必须要采取科学的、合理的、有效的方式来保护她、延续她的寿命!实践证明文物建筑在不当的勘察设计和施工中损失了大量的原有信息和价值,甚至有些“国保”和文物建筑在不当的保护利用中损失殆尽,这是遗憾的、而且是可悲的!就像北京城原来“梁陈方案”没有实现一样的遗憾。文物保护工程不能像一般建筑工程样作为工程类招投标,其原因是文物有它的特殊性,是不可再生的,损毁不可逆转的,价值损失也是无法弥补的!因此,文物保护工程一定是结合设计、施工一体化的研究性保护,而且是伴随其生命的一个持续研究保护利用的过程,只有这样我们对文物建筑遗产才是持续负责任的,才是科学的重要保护方式!

文物建筑的勘察设计与施工分开存在诸多的弊端,虽然现在在施工时谈到二次详勘,但在真正实施时为了工期和利益,好多没有责任感的企业和管理者把应有的信息或价值毁之并隐匿,这就是对文化遗产的价值的人为损失,且不可逆转!建筑有地域性,应该加大地域文物保护资质单位的综合提升和专业人才的培养,文物建筑保护过程中往往会有不可预见的事件发生,这就需要专业的团队来做专业的事情。现在很多文物保护单位都有设计和施工资质,为什么不能设计+施工?有人要说,这不是设计和施工联通后,影响资金投入吗?对,有这可能和空间,这就需要要进一步完善监管的法律法规和机制问题,这后面有时间再细探讨。我比较赞同国家文物局对于文物保护工程责任师严格的资格认证注册,也认可住建部原来提出取消住建系统古建筑专业承包资质的提议,此资质存在已经违背文物保护法的第二十一条“文物保护单位的修缮、迁移、重建,由取得文物保护工程资质证书的单位承担”,既然住建系统的古建筑资质不存在其文物保护资质又何来可以承接文物保护工程?况且它的存在也不能大过国家最高权力机关制定的法律啊。这在实践中已经出现不少的闹剧和笑话,也给文物建筑遗产保护带来了一定伤害。有人又说“你这样取消住建系统的古建筑资质会埋没了企业、断送了古建筑技术工人的活路”,我只能说无稽之谈!我们的文物系统的文物保护资质不是存在吗?而且国家也在重视此类企业发展和文物保护综合类技术人才的真正培养,让更专业的人来做更专业的事,“文物保护工程责任师证”的严控不正说明了这点,取消只是会影响有些人的蛋糕而已!但那不是国家未来高质量发展的需要,历史即将予以证明!

未来我们文物保护工程一定是需要有情怀、有责任、有担当、有综合专业技术的企业或个人来承接,一定是文物保护工程集研究、勘察、设计一体化的企业来做,甚至是后续长期的监管维护一体化的,当然责任也是终生制的,谁建设谁终身负全责!当然这需要一个系统的完善的制度或法规支撑,只有这样,我们的文化遗产才能真正的得到科学的保护和有效利用。

以上个人观点供大家参考。谢谢!

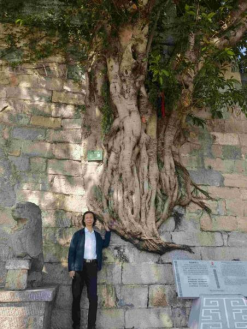

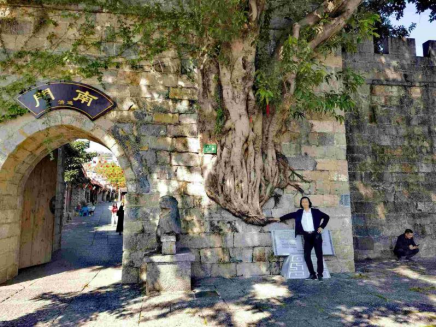

南城门古树与古城墙共同迁移原样保护

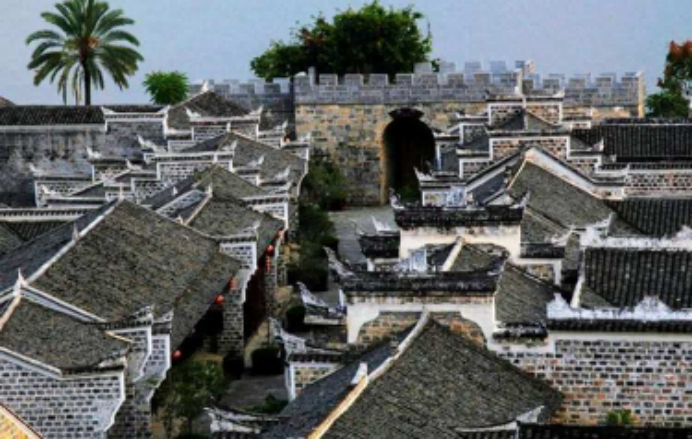

三峡库区文物保护四大件之一——大昌古镇迁移工程

海南海花岛E号岛中国优秀地域建筑仿古建筑风情街(局部)

北碚悦榕庄酒店戏楼建筑

阆中市道教仿唐建筑群——玉台观

(世间很冷,我们希望做一根火柴,划向天空。

点击关注或搜索“国亶德”公众号及网站,

会有更多我们的影迹和温度。

责任编辑:何建章、陈勇静)